Storia, Cultura e Fede

Il 28 ottobre, nel Salone Convegni della Parrocchia San Paolo a Cagliari, si è tenuto un incontro per parlare del periodo storico in cui visse San Saturnino, Patrono di Cagliari, della sua breve vita, del suo martirio e delle vicende successive legate alla devozione per il Santo.

Siamo stati attenti uditori unitamente ad un pubblico eterogeneo e partecipe.

Altrettanta attenzione partecipe l'abbiamo riscontrata anche tra i presenti all'incontro, sul medesimo argomento, organizzato la settimana precedente, dall'Ordine del Santo Sepolcro, nella Basilica di San Saturnino in Cagliari.

Ed è stato un piacere constatare che è grande il desiderio di cultura e, nello specifico, il desiderio di conoscere la storia della locale comunità e dell'Isola dalle origini e lungo il cammino dei secoli.

In tanti hanno confessato di conoscere poco o niente della stessa Basilica di San Saturnino, una delle chiese paleo cristiane più antiche e importanti del Mediterraneo, che, nonostante i recenti restauri e la sua posizione centrale nella città, resta un elemento avulso da quello che dovrebbe essere il contesto culturale e monumentale per la valorizzazione turistica della città.

Un monumento, e la sua storia, che interesserebbe e coinvolgerebbe il turista, e qualsiasi visitatore, per una intera giornata.

Comunque, la Basilica di san Saturnino è in buona compagnia, se si considerano altri monumenti e il trattamento loro riservato, come la Villa di Tigellio, l'Anfiteatro romano, il Castello di San Michele.

Altro che Cagliari Capitale della Cultura!

Ma per tornare all'incontro a San Paolo il relatore, Don Giorgio Mameli, ha ripercorso con una esposizione precisa ed analitica la storia di San Saturnino, incentrata sui brevi momenti della sua passione e morte e sulla millenaria storia dei reperti a lui riferiti e alle vicende che hanno portato al loro rinvenimento e recupero, o al loro completo occultamento.

Don Mameli, studioso della storia della Sardegna e della cristianità in Sardegna, docente e dotto conoscitore del latino e del greco.

Già Direttore, Preside e Docente nei Collegi Salesiani di Lanusei prima, di Arborea poi e, infine, di viale Fra' Ignazio a Cagliari, ha illustrato le sue considerazioni su tutte le vicende storiche riguardanti il nostro Santo Patrono, frutto dei suoi studi ultradecennali, che lo hanno portato a conclusioni che differiscono, e non poco aggiungiamo noi, da quanto affermato da altri studiosi.

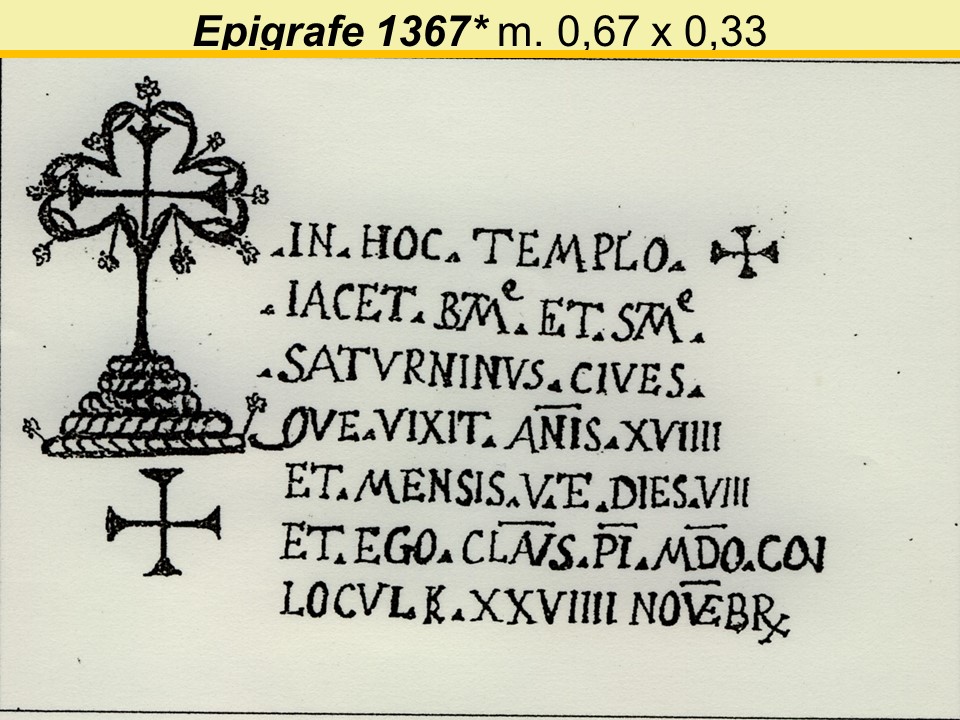

Il nome del Santo: Don Mameli afferma di ritenere con ragionevole certezza che il nome corretto sia Saturnino e non Saturno. A tal proposito egli considera come assolutamente autentica la lastra con incisi i dati anagrafici del Santo, precedentemente considerata un falso, nel 1800, dallo storico tedesco Theodor Mommsen.

Don Mameli, invece, la considera autentica per due, fondamentali, ordini di motivi:

l'aspetto lessicale: il Mommsen ritenne un elemento probante di falsità l'uso, nell'iscrizione sulla lastra di termini latini non corretti (es. cives). Questo è invece, secondo Don Mameli, elemento di certezza dell'autenticità.

Infatti, i suoi studi gli consentono di affermare che il latino, in uso a Caralis nel periodo in cui sarebbe stata incisa quella lastra, era proprio un latino vulgaris, diverso da quello usato in epoche successive, certamente più classico.

Quindi, ignorando questo dato, il Mommsen è stato indotto in errore e a considerare quella lastra come un falso;

l'altro motivo è di carattere prettamente ecclesiale. Don mameli ha riscontrato, nell'iscrizione sulla lastra, tutti i canoni previsti, in quell'epoca, per la formula di dedicazione di una chiesa.

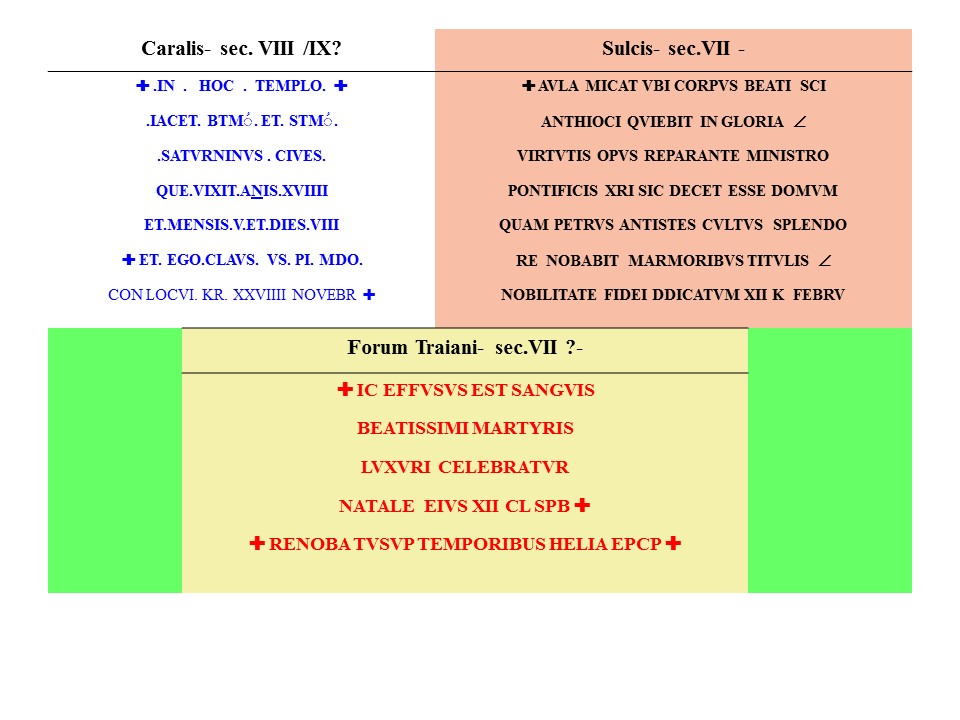

E Don Mameli ha trovato significative conferme, dal confronto della lastra di San Saturnino con quelle della dedicazione delle chiese a Sant'Antioco e a San Lussorio. In effetti l'assunto è del tutto corretto in quanto è evidente la somiglianza di redazione delle iscrizioni sulle tre lastre rinvenute, tra l'altro, in epoche diverse tra loro e in siti molto distanti l'uno dall'altro.

E del resto, come cita anche l'antico Martyrologium Romanum "Carali, in Sardinia, sancti Saturnini Martyris, qui, in persecutione Diocletiani, sub Barbaro Praeside, capite truncatus est".

Una breve frase che sembra tratta dalla più antica Passio del martirio del Santo, la cui redazione finale può essere datata intorno al VI° secolo d. C..

Una Passio di appena dieci righe che descrivono, in termini crudi e concisi, la fine della vita terrena di Saturnino.

E anche tale aspetto, di cruda cronaca di quanto accadde al giovane, è considerato un elemento che porta a classificare quella prima Passio, come quasi contemporanea o comunque non molto più recente, rispetto ai tempi in cui erano accaduti quegli eventi.

Una Passio assai diversa come stile e forma da quelle che vennero scritte, per Saturnino e altri Santi, in epoche successive.

Passio arricchite di tanti elementi olografici da diventare veri e propri poemetti epici.

Altra interessante considerazione citata nel convegno che è però più un suo crucio, come ammette Don Mameli, è quello di non essere totalmente certo che i resti custoditi nella Cattedrale di Cagliari appartengano a San Saturnino.

Con grande onestà intellettuale egli parla essenzialmente di dubbio, non suffragato da elementi di prova, ma legato ad alcuni aspetti che caratterizzarono il periodo storico dell'ottavo secolo in cui ci fù un gran fervore nel cercare e nel recuperare i resti dei martiri cristiani.

Successivamente avvenne spesso che le chiese più povere vendettero le loro reliquie, spoglie dei martiri comprese.

Soprattutto, nel periodo iconoclasta in cui era preferibile disfarsi delle reliquie e dei simboli legati ai Santi.

Gli stessi governanti locali, in quel periodo bizantini, favorivano e profittavano di questo commercio.

E così, osserva Don Mameli, a Milano nel Mausoleo di Massimiano (Basilica di San Vittore) sono conservate "fin da tempi remoti" le spoglie attribuite a San Saturnino e precedentemente conservate nella Chiesa di San Martino.

La storia del giovane martire cagliaritano

L'Imperatore romano Diocleziano, pur gestendo il suo potere con grande fermezza, aveva intelligentemente condiviso l'amministrazione dell'immenso territorio con Massimiano. E così erano nati l'Impero Romano d'Occidente amministrato da Massimiano e l'Impero Romano d'Oriente amministrato dallo stesso Diocleziano.

Successivamente, i due Imperatori avevano condiviso l'amministrazione dell'Impero con altri due governanti, Galerio e Costanzo Cloro che ebbero il titolo di Cesare.

Nel 304 d. C. venne inviato a governare la Provincia Sardegna il Preses (Preside) Barbaro. Costui, raccontano gli storici, applicò con rigore le ordinanze imperiali che imponevano la persecuzione dei cristiani e, anzi, applicò sue personali direttive ancor più rigide.

Fù così che, fin dal suo sbarco nella parte nord dell'Isola a Turris, fece le prime vittime tra i cristiani. I primi a subire il martirio, nel locum di Turris, furono il Presbitero Proto (Protus), il diacono Gianuario (Ianuarius) e il militare Gavino (Gavinus).

La politica della caccia ai cristiani ebbe immediata eco, fino a Cagliari (Caralis, civitas metropolitana Sardiniae).

In tale contesto, una sera d'autunno del 304 a Cagliari, nel palazzo del Campidoglio che sorgeva nel Foro (nella zona dell'attuale Piazza del Carmine punto 1 della cartina), era prevista la celebrazione della festa in onore di Giove al quale sarebbero stati offerti sacrifici animali che, poi, sarebbero stati arrostiti per un banchetto tra tutti i presenti, con contorno di abbondanti libagioni.

La folla dei partecipanti ai festeggiamenti era partita dal tempio di Apollo (zona via Nuoro punto 3 della cartina) e si avviava in processione lungo la via sacra verso il Campidoglio.

Saturnino, giovane cristiano, non avrebbe mai partecipato ai riti dedicati ad un idolo pagano e, aggirando la folla, si allontanava dirigendosi ai confini della città, verso est.

In quegli stessi momenti, il sacerdote del Dio Giove, non ricavando auspici e responsi positivi dai sacrifici animali, pensò bene di attribuirne la colpa ai cristiani, perchè si rifiutavano di adorare il Dio Giove.

Qualcuno, tra la folla dei presenti, intravide in lontananza Saturnino e, additatolo come cristiano, scatenò una caccia all'uomo che si concluse in prossimità dell'attuale viale Regina Margherita, più o meno all'altezza dell'incrocio con via dei Pisani. (punto 2 della cartina)

Quì, citano le cronache, dopo breve alterco, rifiutandosi di abiurare la sua fede, Saturnino subì il martirio ucciso da un colpo di spada.

Quella stessa notte, con il favore del buio, gli amici e parenti del giovane recuperarono il corpo e lo seppellirono poco distante, appena oltre il confine della città. Era un luogo dove esistevano altre sepolture, alle prime pendici dell'attuale colle di Bonaria, lì dove attualmente si trova la Basilica. (punto 4 della cartina)

Nello stesso luogo della sepoltura, forse dopo qualche decennio, sorse una cappella dove si venerava il martire.

Successivamente, verso il 450 d. C., venne costruita, inglobando il precedente manufatto, la Basilica dedicata a San Saturnino che, nei secoli, ha subito rovine e ricostruzioni.

Parte degli originari blocchi di pietra, utilizzati per la sua costruzione, è stata utilizzata per la edificazione della Cattedrale di Cagliari. Un altro blocco è finito prima nella chiesa di San Francesco e, successivamente, venne utilizzato come basamento della colonna sormontata dalla croce che sorgeva in piazza San Bartolomeo, come racconta il Canonico Spano agli inizi del 1900. Attualmente non si sa dove sia finito.

Riportava una iscrizione assai simile a quella riportata sulla lastra di dedicazione della chiesa, ed era incisa su due opposte facciate. La sua collocazione originaria era senz'altro sulla facciata d'ingresso della Basilica e l'iscrizione, essendo su due opposte facciate, poteva esser letta sia dall'esterno che dall'interno della chiesa.

Altro luogo di culto è stato, tanti secoli fà, il punto dove Saturnino venne ucciso. Lì venne edificato un piccolo Oratorium e i devoti vi si raccoglievano in preghiera e veneravano i sassi bagnati dal sangue del martire.

Nel 1956 (più o meno), durante alcuni lavori stradali, all'altezza dell'incrocio tra viale Regina Margherita e via dei Pisani vennero alla luce i resti di questo Oratorium. La modernità che avanzava e interessi superiori portarono, però, a ricoprire con il nuovo manto stradale questi antichissimi reperti e il luogo del martirio.